On sait, pour l’avoir évoqué à mainte reprises, à quel point le discours explicatif et justificatif présenté par le Comité Interministériel de Sécurité Routière depuis sa création, en 1973, se contente, dans sa communication destinée au grand public, de recenser les mêmes causes, et de ressasser les mêmes effets. Les accidents, en simpliifant, sont dus à l’alcool et à la vitesse, et les victimes en sont d’innocents piétons, de pauvres cyclistes, mais surtout ces incorrigibles motocyclistes qui s’obstinent à rouler trop vite, et ne font pas preuve d’une sobriété exemplaire. Ainsi, les bonnes années, comme en 2004, les motards font seuls exception à la baisse générale de la mortalité. Pendant les mauvaises, 2005 par exemple, ils font partie des catégories dont la mortalité croît. Comme tout discours normatif et réducteur, celui-ci oppose les vertueux et les coupables, rangés en un certain nombre de catégories, bons conducteurs et chauffards, adultes responsables et jeunes inexpérimentés, mais aussi, plus schématiquement, automobilistes et motocyclistes, bons, et mauvais élèves. Naturellement, et la Sécurité Routière qui tient, dans des documents moins directement accessibles, un discours un peu plus nuancé même s’il n’est pas exempt d’erreurs grossières, le sait bien, ces affirmations sont vides de sens. Elles se contentent, en effet, d’apprécier, d’une année sur l’autre, et guère plus, les évolutions parfois infimes de la seule accidentalité, et ne tiennent aucun compte d’un facteur déterminant, l’exposition au risque. Le problème, c’est que celui-ci n’est pas si simple à calculer.

principes méthodologiques

Le principe, pourtant, n’a rien de compliqué : ils s’agit de rapporter une série statistique, la mortalité routière, à une autre, le risque encouru par les victimes. Malheureusement, les méthodes employées par la Sécurité Routière pour calculer la seconde série sont parfaitement fantaisistes, tandis que, sur le long terme, la première souffre de changements périodiques de définition. Ainsi, jusqu’en 1965, seuls les décès se produisant au plus trois jours après l’accident étaient recensés au titre de l’accidentalité routière ; ensuite, la limite est portée à six jours avant de rejoindre, en 2005, la norme européenne de trente jours. S’il est impossible de corriger les ruptures ainsi engendrées, du moins jouent-elles à l’identique pour toutes les catégories d’usagers. Il n’en va pas du tout de même avec l’exposition au risque.

Pour la connaître, la Sécurité Routière utilise une formule simple : elle multiplie le parc des véhicules, en principe bien connu puisque tiré du fichier des immatriculations, par le kilométrage moyen annuellement parcouru. C’est là que les ennuis sérieux arrivent. Si, pour les automobiles, le premier terme de l’opération est, en gros, valide, on sait déjà qu’il n’en est rien pour les motocycles, dont le parc, inconnu, est estimé d’une façon parfaitement douteuse, et par la Chambre Syndicale du Motocycle. Quant au second, on le calcule grâce à des sondages effectués on ne sait dans quel but par un instititut d’études de marché. Si l’on peut postuler une certaine représentativité des résultats obtenus pour les automobilistes, on peut douter que l’État ait la bonté de consacrer les sommes nécessaires à la constitution d’un échantillon représentatif des utlisateurs de deux-roues motorisés, échantillon qui devrait comporter un minimum de 2 000 individus, alors qu’il ne prend même pas la peine de consulter son fichier de cartes grises pour simplement savoir combien ils sont. Et quand bien même il consentirait à cet effort, et obtiendrait une bonne estimation du kilométrage moyen parcouru, cette seule information ne lui permettrait en aucun cas de dresser une comparaison valide entre les différentes catégories d’usagers, automobilistes et motocyclistes par exemple. Car pour utiliser le seul kilomètrage comme indicateur de risque, il faut supposer un usage uniforme des réseaux par ces catégories distinctes ; or, il n’en est rien.

Ainsi, soit parce qu’on à affaire à des scooters confinés au domaine urbain et péri-urbain, soit parce qu’il s’agit de motards qui, à ce premier usage, rajoutent une dimension de loisir qui s’exprime essentiellement sur les routes ordinaires, l’autoroute, la voie la plus sûre, massivement employée par les transports routiers et lourdement fréquentée par les automobilistes, est, en dehors des grandes migrations sportives, vide de motards, ce dont témoigne l’accidentalité infime que ceux-ci connaissent sur ce type d’infrastructure. C’est que chaque type de véhicule correspond à un usage différent, et, on doit avoir l’honnêteté de le constater, quand un motard part en vacances, voire en week-end, et prend l’autoroute, ils se trouve presque toujours derrière un volant. A l’inverse, la densité des motocycles connaît son apogée sur les routes secondaires, ou dans les zones urbaines, là où se rencontre également l’accidentalité la plus forte. En d’autres termes, quand bien même il serait correctement estimé, le seul kilométrage parcouru ne suffit pas à quantifier l’exposition au risque : il faut, en plus, connaître la manière dont il se répartit selon le type de réseau. Faute d’une telle ventilation, on va fatalement, comme le fait la Sécurité Routière dans sa vision toujours frappée d’ethnocentrisme, ériger en norme globale la seule pratique de l’automobile.

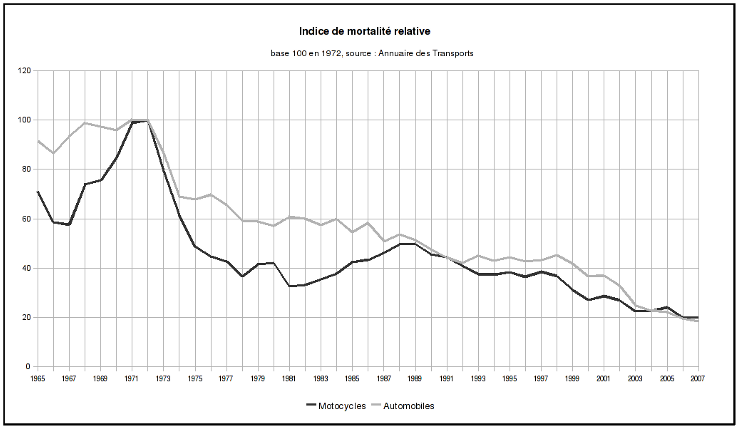

En somme, estimer l’exposition au risque des motocyclistes à la manière de la Sécurité Routière implique de multiplier un parc de machines inconnu par un kilométrage ignoré et qui, s’il ne l’était pas, ne constituerait cependant pas à lui seul un indicateur valide. Alors, si l’on veut faire preuve d’un minimum de rigueur, et privilégier la fiabilté, il faut, en lieu et place de l’exposition au risque, retenir le seul indicateur utilisable : les immatriculations annuelles. En contrepartie, on peut alors, grâce au remarquable travail effectué par le CDAT du Ministère des Transports, accéder à des séries statistiques sur une période très confortable. Le Centre a en effet numérisé la collection complète, jusqu’en 1960, voire même 1955, de l’Annuaire statistique des Transports, lequel comporte notamment les deux séries qui nous intéressent, les victimes d’accidents mortels, et les immatriculations de véhicules neufs, pour les deux catégories d’usagers qui nous importent, les automobilistes, et les motocyclistes, c’est à dire les propriétaires de deux-roues motorisés d’une cylindrée supérieure à 50 cm³. En rapportant l’accidentalité à l’évolution des immatriculations, on disposera d’une estimation de la mortalité relative au seul critère d’exposition au risque disponible, l’évolution du nombre des véhicules. En posant une base 100 en 1972, le point haut historique de la mortalité routière, on pourra suivre cette évolution en indice. Et en rapportant l’indice relatif aux motocyclistes à celui des automobilistes, on obtiendra enfin la réponse à la question qui nous préoccupe : ces motocyclistes sont-ils vraiment si méchants que ça, se comportent-ils tellement moins bien que les automobilistes, et méritent-il donc la déconsidération qui les frappe ?

interprétation graphique

Mais quelques remarques s’imposent encore avant d’en arriver au coeur du sujet. D’abord, on constate deux lacunes dans les données de mortalité des motocyclistes, disponibles par ailleurs depuis 1959 : 1968, et 1972, manques dont les valeurs ont été estimées à partie des années voisines. Ensuite, la série des immatriculations pose un problème particulier : si le marché des automobiles, par ailleurs bien plus vaste que celui des motocycles, connaît une évolution lente et régulière, il n’en va pas du tout de même pour les deux-roues. En 1955, on a en effet immatriculé 286 000 deux-roues, et 440 000 voitures, soit un rapport supérieur à un pour deux. Ensuite, les ventes s’effondrent totalement, pour toucher un point bas en 1967, seulement douze ans plus tard, avec 11 800 motocycles contre 1 230 000 voitures, soit moins d’un deux-roues pour cent automobiles. Mais à partir de là, les immatriculations de motocycles remontent progressivement, et constamment. Alors que le record de 2 310 000 automobiles immatriculées en 1990 n’a jamais été battu, le nombre de deux-roues vendus continue à croître, le record, avec 239 000 unités, datant de 2007, soit la dernière année disponible. Ces évolutions très fortes sur un temps très court et avec des volumes faibles posent donc un problème de représentation graphique, en particulier dans le cadre d’une comparaison avec une série qui suit une évolution bien plus paisible. Pour réduire les incohérences, on a donc préféré utiliser non pas le chiffre annuel des immatriculations, mais leur moyenne mobile sur les cinq années précédentes, cette durée correspondant très grossièrement à l’âge moyen du parc. On le verra, cette pondération ne suffit pas à gommer les accidents statistiques : mais utiliser une moyenne mobile calculée sur une durée plus longue faisait courir le risque inverse, celui de masquer des évolutions plus fines, mais intéressantes.

Ainsi, on obtient donc, avec une base 100 en 1972, une représentation graphique de l’indice d’évolution de la mortalité relative à la moyenne mobile des immatriculations sur les cinq années précédentes pour les motocyclistes, et pour les automobilistes. Cet indice se déploie sur une période qui dure plus de quarante ans, entre 1965 et 2007, année des derniers résultats connus.

Alors, s’il fallait commenter ce diagramme d’une seule phrase, n’en retenir donc que le trait le plus saillant, son enseignement serait simple : sur le long terme, entre 1965 et 2007, soit plus de quarante ans, on ne constate aucune différence significative entre l’évolution de la mortalité routière relative à l’exposition au risque chez les automobilistes, et chez les motocyclistes. Avec une base 100 en 1972, pour les automobilistes, on atteint en 2007 l’indice 18,5, et leur mortalité relative a donc été divisée par cinq. Avec une base 100 en 1972, pour les motocyclistes, on atteint en 2007 l’indice 20, et leur mortalité relative a donc été divisée par cinq. Naturellement, dans le détail, il faudra être un petit peu plus précis, et expliquer en particulier l’évolution extrêmement accidentée de la courbe des motocyclistes, avec cet indice qui remonte fortement entre 1967 et 1972, s’effondre ensuite jusqu’en 1981 avant de connaître une remontée significative jusqu’en 1989. Pour une bonne part, ces variations sont la conséquence fatale à la fois de la faiblesse des effectifs en jeu, et de leur variation très brutale, conséquence que le recours à la moyenne mobile ne suffit pas à tempérer. Au demeurant, on reste totalement libre de choisir le mode de présentation que l’on souhaite, les données nécessaires étant disponibles ici. Si l’indice monte entre 1967 et 1972, c’est parce que le nombre des morts, au plus bas en 1967 avec 184, remonte ensuite plus vite que la moyenne des immatriculations, pour atteindre le chiffre de 700 en 1972. Et alors que, avec 9 276 tués, cette année marque le pic de mortalité pour les automobilistes, il n’en va pas de même pour les motocyclistes, puisque les chiffres continueront à augmenter jusqu’à atteindre 1 059 victimes en 1980. Et pourtant, c’est durant ces années-là que l’indice de mortalité connaît sa baisse la plus marquée. C’est que, au même moment, les immatriculations explosent : on passe de 11 838 unités en 1967 à 61 106 en 1972, avant d’atteindre les 136 399 ventes en 1980, un record qui ne sera pas battu avant 1997. Si l’on compte en 1980 5,7 fois plus de tués qu’en 1967, on dénombre également 11,5 fois plus d’immatriculations : la mortalité relative, en d’autres termes, a été divisée par deux. On manquerait à tous ses devoirs en ne se demandant pas pourquoi.

facteurs explicatifs

Sans doute faut-il ne pas trop rechercher de comparaison avec la situation des automobilistes, tant la brutalité des évolutions dans cette période qui court jusqu’en 1980 peut-elle largement s’expliquer par les facteurs techniques évoqués plus haut. Il n’en reste pas moins que, au moment où, en juillet 1972, Christian Gérondeau prend place dans le fauteuil tout juste créé de Délégué Interministériel à la Sécurité Routière, la mortalité a déjà commencé à baisser ; la baisse s’accroît lorsque, entre juin 1973 et août 1975, les premières contraintes, limitations de vitesse, port du casque, obligation d’allumage diurne des feux de croisement, entrent en vigueur. Pourtant, en dehors de l’allumage des feux, qui améliore la visibilité des deux-roues, mais n’intervient qu’en août 1975, on peut parfaitement postuler que, pour l’essentiel, ces mesures n’ont guère eu d’effet. On voit mal comment la simple limitation de vitesse, alors dépourvue de possibilités de contrôle, peut produire des effets sur cette population que l’on dit rebelle. Et l’obligation de port du casque a sans doute eu des conséquences pour les jeunes usagers de vélomoteurs, ces 125 qu’ils pouvaient alors conduire dès seize ans, mais beaucoup moins sur les motards, déjà convertis, et nécessairement pratiquants. Sans doute l’amélioration des infrastructures, l’aménagement des carrefours, la suppression des points noirs prend-elle, en particulier pour ces motards si sensibles à l’état du terrain, une importance qui perdure aujourd’hui : mais il n’en sera pas question avant 1981, avant le remplacement de Christian Gérondeau par Pierre Mayet et le lancement, l’année suivante, du programme REAGIR. Ce qui a compté, en fait, c’est ce qu’on ne voit pas, et qui découle directement du développement d’un nouveau marché, des machines neuves, ces japonaises modernes et fiables équipées de freins à disques, des équipements originaux, comme le casque intégral qui apparaît alors et remplace le pitoyable bol des générations précédentes, les améliorations constantes qu’apporte une concurrence efficace puisqu’elle s’exerce désormais sur un marché rentable qui permet d’investir et de développer des techniques nouvelles, et, plus encore peut-être, la croissance du nombre des motos qui à la fois oblige les automobilistes à la cohabitation, et les habitue à cette présence d’un véhicule radicalement différent du leur, tout ce qui, en somme, est, directement ou pas, produit par le monde de la moto et lui seul, sans aucun concours extérieur, ne serait-ce que celui d’une TVA à taux réduit sur ces équipements de sécurité. Et de tout cela, le Délégué Interministériel ne sait rien puisque, ne prenant en compte que le bilan des victimes, il s’acharne à imaginer ces solutions qui endigueront la marée des nouveaux motards en les privant de leurs machines, et que, à cette fin, et contre l’avis même de ses services techniques, il met au point son arme absolue, le nouveau permis, qui entrera en vigueur le premier mars 1980.

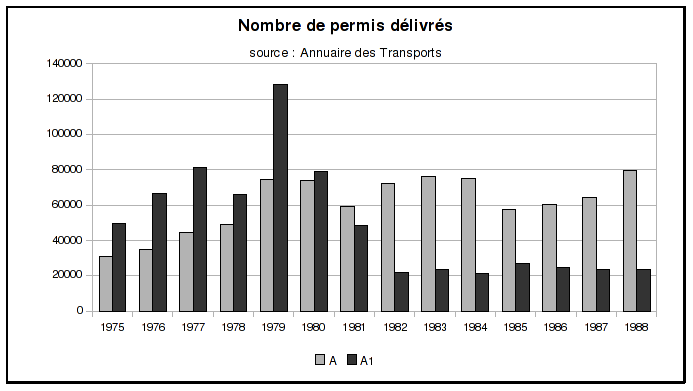

Celui-ci, il faut le rappeler, prévoit la disparition des 125 au profit d’une catégorie nouvelle, les 80 cm³ dont la vitesse est bridée à 75 km/h, accessibles à partir de seize ans avec le permis A1. Quant aux motos, elles sont scindées en deux avec une cylindrée pivot, la 400 cm³ : en dessous de la limite, le permis A2 suffit ; au-dessus, il faut passer le A3, plus difficile. Mais, dès dix-huit ans, on peut tenter d’obtenir l’un ou l’autre permis, qui donne ensuite accès à une machine qui ne connaît d’autre restriction que celle de sa cylindrée. En d’autres termes, à partir de mars 1980, à seize ans, on doit faire un choix : soit on passe le A1 et l’on peut alors acheter une sorte de gros cyclomoteur dont la vitesse maximale est inférieure de 15 km/h à celle des poids-lourds, soit on attend d’en avoir dix-huit pour passer le permis moto. Comme le montre le graphique suivant, l’hésitation fut brève :

Après la très forte hausse de 1979, anticipant la réforme, la part des permis A1, jusqu’alors bien plus nombreux que les permis A, s’effondre, et ne remontera plus. Leur stratégie d’adaption a bel et bien conduit les postulants à sauter l’étape indispensable de la 125, cette machine d’initiation qui avait presque tout d’une vraie moto, et à entrer de plein pied, armés du seul bagage de leur permis, dans la cour des gros cubes. C’était l’époque de la 350 RDLC, comme le rappelle Manuel Marsetti dans Chronique d’une utopie en marche : « Réponse directe des constructeurs japonais au permis 400 cm³ de Christian Gérondeau, en vigueur jusqu’en janvier 1985, la 350 RDLC est une véritable fusée, dont le poids ne dépasse pas 130 kilos, mais dont le compteur flirte allègrement avec les 200 km/h. Pour le délégué Philippe Duchêne, « c’est la première vraie sportive, une grosse évolution sur le plan technique. Les mecs passaient directement à ça, n’avaient jamais rien eu avant. C’était forcément catastrophique ». A Grenoble, » les dix-huits premiers modèles ont fait dix-huit morts », grimace Philippe Guieu-Faugoux. » (Marsetti, Chronique d’une utopie en marche, 2003, p. 78-79). La période qui s’étend de 1982 à 1991 sera donc la seule durant laquelle, globalement, la mortalité augmente alors que le nombre d’immatriculations se tasse, une évolution que l’indice reflète. Le nouveau permis de Christian Gérondeau n’a pas tué la moto : il a juste tué des motards.

En redonnant aux plus de dix-sept ans l’accès aux 125, la réforme de 1985 ne modifiera pas grand chose. De la même façon, la dernière évolution règlementaire en date, celle du 1er juillet 1996 qui, d’une part, limite à 34 cv la puissance des machines que peuvent conduire les jeunes motards et, d’autre part, signe le plein retour d’une catégorie 125 de nouveau accessible à seize ans, ou à vingt ans pour les titulaires du permis auto, ne semble pas entraîner de conséquence significative. Pourtant, à la différence de la période 1981-1988, la part de marché des 125 s’accroît alors, au point qu’il se vende aujourd’hui autant de MTL que de MTT. Le retour des automobilistes, motards sans formation sur des machines simples d’accès, ne semble pas produire d’effets particuliers. Mais il faudrait là une analyse plus fine que celle que permet ce simple graphique, qui suivrait par exemple l’évolution de la répartition entre 125 et cylindrées plus importantes, répartition que l’on connaît depuis 1981 grâce à un autre document du Ministère des Transports, le Marché des véhicules. Il faudrait aussi étudier d’autres causes, voir par exemple si le progrès principal de ces dernières années, l’amélioration de la sécurité passive des automobilistes, en plus de ne concerner qu’eux-mêmes, n’a pas produit d’effets pervers au détriment des usagers vulnérables. Mais ces données, en tout cas, suffisent à juger de l’efficacité des politiques de sécurité routière relatives à la moto. Si rien de particulier ne semble expliquer la décrue régulière et parallèle de l’indice, pour les automobilistes comme pour les motocyclistes, si, par exemple, ce qui n’étonnera personne, on ne perçoit absolument aucun effet de l’interdiction des machines de plus de 100 cv, si, probablement, la cause principale de cette évolution favorable est à rechercher dans la banalisation du deux-roues, comme le prouvent les exemples croisés de la Grande-Bretagne, ce pays réputé pour sa sévérité, et de l’Italie, à laquelle on prête des vertus diamétralement opposées mais qui, très grossièrement, recensant dix fois plus de deux-roues que la Grande-Bretagne, ne compte que deux fois plus de morts, on peut au moins dresser un bilan des années Gérondeau. Archétype de l’interventionniste autoritaire, prototype du technocrate à idées fixes, le premier Délégué Interministériel, déniant aux citoyens le libre choix de leur véhicule lorsque ceux-ci optaient pour cette moto qu’il souhaitait voir disparaître, refusant de prendre en compte ces données dont il disposait pourtant, et dont on a vu à quel point elles montraient, durant ces années 70, l’amélioration spectaculaire de la sécurité des motards, n’a su que lancer une politique prohibitionniste dont on a pu constater les conséquences désastreuses. Alors, on se permettra de finir sur une apostrophe aux pouvoirs publics : si, vraiment, votre souhait sincère est de voir baisser l’accidentalité des motards, si, pour des raisons de coût, il ne vous est pas possible de mettre plus vigoureusement en oeuvre des politiques spécifiques mais pareto-optimales telles le doublement des rails de sécurité, alors, au moins, ayez-en le courage, ne faites rien.