L’immense bibliothèque des rapports officiels rassemble des ouvrages de toutes tailles, de toutes couleurs – livres verts ou blancs de la Commission européenne, beige book de la Federal Reserve américaine, notes bleues du Ministère des Finances – faisant appel à tous les savoirs, mais qui peuvent, très sommairement, être partitionnés en deux : d’un côté, on classera les documents qui répondent à une obligation réglementaire, étroite et récurrente, comme par exemple le rapport d’une commission d’enquête consécutive à un accident, l’étude d’impact préalable à l’implantation d’une infrastructure, ou le recensement de la population française. De l’autre, on trouvera des travaux rédigés à la demande, commandés par telle autorité politique, administrative ou judiciaire, qui viseront à lui apporter une information sur un point précis et, souvent, contiendront un programme d’action. Par définition, ces travaux s’inscriront donc dans un cadre peu codifié, défini seulement par la lettre de mission qui donnera à telle commission mandat de traiter à telle fin tel problème, et connaîtront un usage unique. Mais dans un cas comme dans l’autre, ces écrits auront toujours comme propriété commune d’être produits par des experts, mandatés pour occuper cette fonction soit parce qu’il s’agit de leur métier et que, avant de pouvoir l’exercer, ils auront donc satisfait à des critères de sélection institutionnalisés, soit parce qu’ils ont été désignés à cet effet par une autorité. Quelle que soit leur situation, ces experts auront tout pouvoir de produire l’information que l’autorité attend d’eux : mais, dans le second cas, leur position devra tout à l’autorité qui les a choisis pour lui soumettre un programme supposé répondre à un problème défini par la même autorité. On peut alors poser un certain nombre d’hypothèses. Vraisemblablement, les raisons qui ont conduit à charger de telle tâche telle personnalité sont loin de se limiter aux seules compétences de la personnalité en question, même si, nécessairement, ces compétences existent. De plus, si l’autorité dispose toujours d’une assez large autonomie pour décider à la fois du contenu de la tâche en question, et de son calendrier, cette autonomie, lorsqu’il s’agit de nommer des personnes en dehors de toute contrainte réglementaire, sera encore plus large. Mais les raisons qui la conduisent à choisir tel expert tout en écartant tel autre ne pourront être pleinement comprises que d’un étroit cercle d’initiés. Le temps faisant son œuvre, ce cercle se réduira progressivement, rendant ces motivations encore plus obscures, et ouvrant la porte à des interprétations naïves qui ne parviendraient plus à dissocier la présence de telle personne dans telle commission de la qualité officielle, seule rendue publique, qui justifie sa présence à ce poste. Pourtant, le travail de décodage ici nécessaire, et qui présuppose une bonne connaissance des enjeux, des rapports de force, et des trajectoires des acteurs qui déterminent la configuration d’un champ particulier à un moment donné, permet seul de pleinement comprendre ce dont traite un rapport, dont la pertinence et la portée sont profondément enfouies, et bien peu discernables, sous la mécanique aussi ordinaire que dépréciée de la production d’un rapport public par une commission nommée pour l’occasion.

C’est donc dans cette littérature du second rayon que l’on trouvera le document dont il sera question ici, et qui appartient à l’espèce des livres blancs, ces programmes politiques maquillés en rapports d’experts. Fruit du travail d’une Commision de la sécurité routière créée pour l’occasion, le Livre Blanc sur la sécurité routière répondra à une commande passée par Georges Sarre, Secrétaire d’État chargé des transports, à Pierre Giraudet, Président de la Fondation de France. Publié en 1989 par La Documentation Française, ses 160 pages se répartissent en deux tomes, le premier consacré aux analyses et aux prescriptions, le second essentiellement formé d’annexes statistiques ; grâce au précieux travail de numérisation du centre de documentation du Ministère des Transports, ces deux tomes sont disponibles en ligne.

la Commission au travail

Ce document singulier relève pourtant d’un processus si formel et si répétitif qu’il prête le flanc aux sarcasmes, tant il est réputé produire des rapports qui n’ont d’autre utilité que d’être archivés : une autorité, ici un Secrétaire d’État, charge une personnalité, en coopération avec un comité d’experts, d’étudier un problème public et de proposer au pouvoir politique des mesures, que l’on supposera nouvelles, dans le but de contribuer à résoudre les conséquences sociales négatives du problème en question. Mais, si le champ de réflexion de la commission est libre, quelques thèmes, assez particuliers, très délimités, sont imposés par le ministre : « les dispositions à prendre envers les alcooliques chroniques titulaires d’un permis de conduire, le rôle des compagnies d’assurances dans le comportement infractionniste des usagers, la conciliation entre la pratique de vitesses limitées et les possibilités offertes par la technique (…) ». A voir une liste aussi restrictive, on jurerait que quelqu’un s’est chargé de porter à l’oreille du ministre les questions qui lui sont chères. Transmise à Pierre Giraudet le 16 novembre 1988, la lettre de mission recevra une réponse en date du 25 avril 1989 : le président détaille le travail de sa commission, entre séminaires journaliers et auditions de « personnalités compétentes ». Il rend hommage au travail du rapporteur, Pierre Graff, X-Ponts, Délégué interministériel à la sécurité routière entre 1987 et 1990, et à ce jour dernier membre d’un corps technique à occuper ce poste, et de ses adjoints, et rend son rapport en insistant sur sa volonté de tenir à la fois compte de « l’indiscutable valeur de l’automobile comme instrument de liberté et de progrès » et du « caractère inacceptable du niveau des accidents de la route dans notre pays ». On ne prendra vraisemblablement guère de risques en voyant dans ce parallèle, présenté en des termes aujourd’hui inconcevables, puisque plus personne n’ose désormais invoquer la simple notion de progrès, une opposition entre deux doctrines, celle de l’automobile comme vecteur de progrès, et, à l’opposé, comme outil de tragédies individuelles, opposition significative de la transition de la première vers la seconde qui prendra corps durant cette seconde moitié des années 1980.

En dehors de la place significative, et neuve, qu’y occupent les associations de victimes, puisque Christiane Cellier, présidente de la Fondation Anne Cellier, et Geneviève Jurgensen, présidente de la Ligue contre la violence routière, en font partie, la composition de la commission n’a rien pour surprendre le profane. On y retrouve en effet le Délégué général de la Prévention Routière, association créée dès 1949 par les sociétés d’assurances et qui dispose par là-même d’un siège permanent dans toutes les concertations publiques relatives à la sécurité routière. Participent également aux travaux, et d’une manière en apparence équilibrée, des experts qui représentent les compétences variées, administratives, médicales ou techniques, qui forment l’ordinaire de ce domaine interministériel qu’est la sécurité routière. La Commission comprend ainsi un magistrat et un représentant de la haute administration, en l’espèce Bernard Stirn, IEP Paris, ENA, maître des requêtes au Conseil d’État, alors que la préfectorale s’incarne en la personne du préfet de la région Haute Normandie. On remarque également la présence d’un chef de service à l’hôpital Ambroise Paré, ainsi que de Pierre Sudreau, résistant, ancien ministre, et dont la fonction de président de la Fédération des industries ferroviaires explique assez mal la présence ici. On trouve aussi un psychologue, Albert Mallet, et un psychanalyste, Gérard Miller, lequel aura d’autres occasions de se préoccuper de sécurité routière, et pour finir, deux techniciens : Pierre Mayet, en tant que vice-président du Conseil général des Ponts et Christian Gérondeau, président d’une Association pour la diffusion des techniques de sécurité routière. En somme, une commission à l’effectif restreint puisque, outre son président et son rapporteur, elle comprend douze personnes, mais qui parvient malgré tout à la fois à rassembler l’ensemble des compétences nécessaires, tout en assurant une représentation des citoyens à travers des associations légitimes, celles des victimes de la route, étant entendu que celles qui se contentent de représenter des usagers, la FFMC par exemple, ne le sont pas.

Mais une connaissance plus fine des parcours des différents membres de la commission permet de tracer un tout autre tableau. Pierre Giraudet, ainsi, alors âgé de 69 ans, préside certes une noble organisation à l’objet caritatif : mais cet ingénieur des Ponts termine à ce poste une brillante carrière qui l’a notamment conduit à la tête de la RATP, puis d’Air France, société qu’il présidera entre 1974 et 1984. Au même titre qu’un Pierre Sudreau, au profil bien plus politique, et centriste, il appartient à la catégorie des « grands commis de l’État », artisans de la reconstruction d’après 1945, à la légitimité irréprochable, à l’indépendance affirmée, et auxquels un ministre socialiste peut donc faire appel en toute confiance. D’autres, comme Gérard Miller, ou Marc Dreyfus, procureur général à la Cour d’appel de Besançon et un temps président du Syndicat de la Magistrature, doivent sans doute leur nomination à des raisons plus directement politiciennes. Mais tous ont un point commun, celui de ne pas entretenir de rapport direct avec la question qui justifie la création de la commission dont ils sont membres, ce qui laisse supposer que leur participation à l’élaboration du Livre Blanc restera faible, et donc que celui-ci sera en fait rédigé par d’autres.

A première vue, et à l’exception du Délégué interministériel en titre, la commission ne comprend pas d’autres spécialistes de la sécurité routière que ceux qui proviennent du secteur associatif, Prévention Routière ou associations de victimes. En réalité, on y retrouve des individus qui, parfois dès 1979, ont joué, jouent aujourd’hui encore, ou cherchent à jouer un rôle prédominant dans l’élaboration des orientations et du contenu de cette politique. Tel est le cas de Claude Got, chef de service à l’hôpital Ambroise Paré, mais aussi ardent propagateur de ses propres conceptions de la bonne politique de sécurité routière. Tel est également celui de Christian Gérondeau, ici présenté comme un simple responsable associatif alors que, X-Ponts, il sera, entre 1971 et 1981, le premier Délégué interministériel à la sécurité routière, auteur en tant que tel d’un ouvrage, La Mort Inutile, dans lequel il développera un cadre d’analyse, et un éventail de solutions, qui feront date. Lui succédera à ce poste un autre ingénieur, ENTPE puis Ponts, Pierre Mayet, dont la politique bien plus ouverte tranchera avec celle de son prédécesseur, et qui quittera son poste en 1985 pour devenir vice-président du Conseil général des Ponts et Chaussées. En somme, avec lui et Christian Gérondeau, mais aussi Pierre Graff et Pierre Giraudet, le corps des Ponts, d’une manière discrète et sous des étiquettes variées, place quatre de ses membres dans cette commission de quatorze personnes.

Le simple décodage de cette liste de personnalités se révèle donc être un exercice fort instructif. En apparence, on a ici affaire à un collège de personnes qualifiées, collège dans lequel, à la seule exception des forces de l’ordre, on n’a oublié aucun des métiers qui ont à s’occuper de sécurité routière : administration territoriale et Grands Corps, traumatologie et psychologie, magistrats et techniciens. On n’a pas oublié non plus, avec les associations de victimes, de recueillir l’avis de ce qu’il est convenu d’appeler la société civile. Pourtant, les compétences réelles des acteurs, entre le psychanalyste bien en cour et les trois délégués ou anciens Délégués à la sécurité routière, varient dans des proportions considérables. De même, le degré d’implication, avec d’un côté le militantisme hygiéniste d’un Claude Got, ou le moralisme des associations de victimes, et de l’autre des grands commis de l’État en retraite qui, au cours de leur longue carrière, auront affronté bien d’autres problèmes, laisse supposer que la participation de chacun à la rédaction du rapport sera bien inégale. Et comme on va le voir, le programme d’action, en principe issu des travaux de la commission, porte en réalité un certaine nombre de marques qui, parce qu’on les retrouve à l’identique ailleurs, permettent d’identifier sans erreur possible, derrière une proposition précise, un auteur unique, pour lequel ce Livre Blanc ne constitue qu’une occasion de plus d’imposer des analyses et des recommandations déjà formulées au préalable. Tel est en particulier le cas d’un objet secondaire, auquel le rapport ne consacre que quelques pages, mais qui constitue ici l’objet de recherche central, la motocyclette.

brider les grosses

Le Livre Blanc n’abordera pas cette question avant sa cinquième et dernière partie, qui s’attaque à l’harmonisation de la législation routière au niveau européen, avec un adversaire désigné : la RFA, ses autoroutes sans limitation de vitesse qui demeurent « le seul argument des constructeurs spécialisés dans le « haut de gamme » pour promouvoir des modèles atteignant des vitesses vertigineuses » et, donc, ses constructeurs automobiles et leur dépendance aux grosses berlines. L’argumentaire, stricte déclinaison de celui que Claude Got développe dans son Apivir, conduit à préconiser une norme « limitant la vitesse par construction », vitesse qui pourrait se situer « aux environs de 160 km/h ». Mais après avoir résolu la question centrale, la même page du rapport aborde le cas particulier des « véhicules à deux roues (qui) par les risques exceptionnels qu’ils engendrent, posent un problème spécifique ». En effet, « les plus puissants de ces engins sont particulièrement dangereux : 4,84 tués pour 1000 impliqués dans un accident pour les utilisateurs de motocyclettes de plus de 400 cm³, contre 2,80 pour les plus petites motocyclettes et 2,1 pour les cyclomoteurs. (…) Globalement, les motocyclettes sont dix fois plus dangereuses que les voitures particulières ; en outre, les motocyclettes de grosse cylindrée sont six fois plus dangereuses que les cyclomoteurs. C’est pourquoi, pour aborder le problème des « deux-roues », on distingue deux catégories :

– les cyclomoteurs et motocyclettes de petite cylindrée ;

– les motocyclettes de grosse cylindrée (…)

Les cyclomoteurs et motocyclettes de petite cylindrée, bien moins dangereuses en moyenne que les grosses motocylettes, constituent un moyen de transport souvent irremplaçable pour bien des gens à ressources modestes, notamment les jeunes.

Les motocyclettes de grosse cylindrée, au contraire, peuvent atteindre des prix très élevés sans présenter une utilité sociale et économique véritable : comme moyen de liberté et pour assurer les transports de la vie courante elles peuvent, dans tous les cas, être avantageusement remplacées par des voitures particulières plus sûres. L’attrait qu’elles exercent est de nature purement hédonique : c’est le goût du risque permanent, maîtrisé à tout instant par une adresse qui doit être sans faille.

Sans aller jusqu’à la proscription de fait des « grosses cylindrées » que pratique le Japon et qui serait difficilement acceptée en Europe, la société a l’impérieux devoir d’user des moyens les plus énergiques pour limiter les risques inacceptables (pour l’essentiel une autodestruction de jeunes) qu’elles entraînent sans aucune nécessité.

C’est pourquoi la Commission propose l’application, spécialement adaptée à la moto, des deux principes généraux qu’elle a proposés plus haut pour les automobiles :

– la limitation de vitesse par construction : compte tenu du caractère particulièrement dangereux de ce type de véhicule, cette norme ne devrait pas excéder 130 km/h.

– comme pour les voitures, mais d’une manière spécialement adaptée aux caractéristiques très particulières des deux-roues, l’instauration d’une période d’apprentissage contrôlé de deux ans après la réussite à l’examen du permis de conduire, comportant notamment l’interdiction de piloter les véhicules les plus dangereux. » (Livre Blanc sur la sécurité routière, 1989, p 51-52)

En très peu de lignes, sans détour, et avec cette formidable naïveté que donne la certitude, non seulement d’avoir raison, mais plus encore de présenter une position unanime qui exclut la possibilité même qu’une opinion dissidente puisse exister, ce qui permet de faire l’économie de stratégies de camouflage dont on présentera un exemple plus bas et qui à la fois obscurcissent le discours en le chargeant de périphrases et de sous-entendus, et rendent son interprétation moins univoque, tout est dit. La Commission développe une position purement normative, établissant une dichotomie entre bons et méchants qui distingue usage légitime et illégitime du deux-roues motorisé, articulé autour d’une cylindrée-pivot fixée à 400 cm³. En dessous, on se trouve dans le purgatoire du cyclomoteur et de la petite cylindrée, véhicules certes dangereux mais indispensables, à la condition d’un usage purement utilitaire, pour les populations à faible ressources, qui ne peuvent se permettre d’acheter ni d’entretenir une automobile. À l’inverse, en franchissant la limite, on accède à l’enfer de la grosse cylindrée, machines, ou plutôt « engins » triplement condamnables du fait de leur coût élevé, de leur absence « d’utilité sociale et économique », et de leur dangerosité extrême, à cause de laquelle on doit non pas les conduire comme tout véhicule ordinaire, mais bien les « piloter ». On aura souvent l’occasion de retrouver cette notion dans les argumentaires de ce genre, parce qu’elle renforce la dichotomie et permet de creuser l’écart, en plaçant les « gros cubes », à cause de l’habileté, de la science, des capacités, physiques comme mentales, du don en somme, nécessaires à leur maîtrise, hors de la portée du commun des mortels, les réservant aux seuls pilotes, c’est à dire aux professionnels. Si, dans une démarche suicidaire dont l’explicitation relève de la science du seul psychiatre, des « jeunes » choisissent ce mode de transport, ce n’est justement pas en tant que mode de transport, mais par pur « hédonisme ». Hédonisme, le gros mot est lâché : il témoigne d’une migration complète de l’argumentaire vers un espace purement moral, et moralisateur, migration qui nécessite, pour dénier à des adultes titulaires d’une autorisation préalablement délivrée par la puissance publique au terme d’un long apprentissage leur pleine capacité à exercer un choix, en l’espèce de rouler à moto, à la fois de les réduire à un état, celui de « jeune », intermédiaire entre le mineur et l’adulte pleinement responsable, et de stigmatiser ce choix en le portant, non pas au compte de l’utilité sociale et de la raison, mais du plaisir associal, purement égoïste, et d’une tendance pathologique à la prise de risque. Mais de telles justifications ne peuvent être exposées à l’intérieur du cadre, sinon axiologiquement neutre, du moins relativement délimité et contraint par le droit, de l’action publique. Impossible, par exemple, de recourir à la « proscription des grosses cylindrées que pratique le Japon », quand bien même elle découlerait d’un état de « fait », c’est à dire d’une disposition légale suffisamment restrictive pour équivaloir à une prohibition sans pour autant, dans les textes, en être une. Pour faire sauter cette barrière, et malgré tout proposer des mesures prohibitionnistes, donc directement attentatoires à la liberté individuelle, il faut donc se déplacer sur un terrain plus élevé, et plus noble, celui du moraliste à même de condamner une pratique qui, à l’opposé d’une conduite automobile à l’objet purement utilitaire, relève du seul plaisir donc, en l’espèce, d’un détournement à des fins ludiques de machines, et d’un réseau routier, construits sans autre objectif qu’utilitaire. Mais ce déplacement à la fois change la nature du travail de la Commission, qui sort de son rôle de simple prescripteur de mesures réglementaires pour endosser l’armure du croisé défendant une cause, et met à jour une faiblesse irrémédiable dans la justification de ces mesures restrictives.

Car les motards, et les jeunes, ne sont pas les seules catégories à risque dont se soucie la Commission, et qui elles aussi procèdent au même détournement des machines et des infrastructures : elle dénonce en effet les « gros rouleurs », euphémisme par lequel elle entend des membres des « catégories sociales supérieures » définis en annexe comme » hommes, âgés de 30 à 40 ans, ménages multimotorisés, cadres ou assimilés, professions libérales » et qui, « en s’appuyant sur une désinformation bien orchestrée (…) rejettent les constats des effets de la vitesse et ne se laissent pas intimider par une répression dont la probabilité est actuellement trop faible. (…) Défenseurs d’une vision purement individualiste de l’automobile, niant (au mépris des lois de la physique) le danger des vitesses élevées, ces conducteurs, même s’ils sont souvent adroits, représentent deux fois plus de risque que la moyenne et font courir des dangers à la société en s’opposant aux règles collectives nécessaires à la sécurité d’une circulation de masse. » (Livre Blanc, p. 21). Avec ces « gros rouleurs », clients privilégiés des berlines allemandes, on trouve, dans la littérature officielle de la sécurité routière, l’occurrence à peu près unique d’un comportement répréhensible associé non pas à une classe d’âge où à un type de véhicule, mais bien à une catégorie sociale au sens sociologique ou économique du terme. A l’hérésie individualiste, presque aussi blâmable que l’hédonisme du motard, celle-ci ajoute une capacité de nuire, conséquence de son capital social, qui lui permet d’user de « désinformation » pour combattre les thèses défendues par la Commission ou, plus précisément, par Claude Got, tant l’obsession de la vitesse excessive comme le recours à l’argument imparable et indépassable des « lois de la physique » sont caractéristiques de sa rhétorique. Mais le danger du « gros rouleur » n’est pas seulement moral, mais aussi, bel et bien, physique : contre lui, et pour protéger les innocents qu’il risque de tuer, la Commission propose un durcissement de la répression, avec « la création (…) d’un délit de mise en danger délibéré d’autrui » ainsi que « la pratique plus systématique de la confiscation du véhicule, (saisie avec vente) qui est un moyen souvent efficace de mettre un conducteur délinquant récidiviste hors d’état de nuire » (Livre Blanc, p. 35). Contre lui également, cette proposition d’une norme limitant la vitesse par construction, qui pourrait « sans doute » être fixée « aux environs de 160 km/h ». Le mode hypothétique, la vitesse proposée, bien supérieure à la limite supérieure des vitesses autorisées en France, tranchent avec les préconisations brutales appliquées aux motards. C’est que, à cause de l’Allemagne en particulier, l’animal a les moyens de se défendre : aussi convient-il d’avancer prudemment, et d’adoucir la préconisation restrictive d’un soupçon d’incertitude. Mais rien de tel avec les motards : ils ont, certes, le défaut de ne mettre en danger personne d’autre qu’eux-mêmes. Mais ils sont peu nombreux, isolés dans un univers distinct de celui des autres usagers de la route, et considérés comme jeunes et peu fortunés ; aussi, avec eux, les précautions et les périphrases sont inutiles. On limitera donc strictement la vitesse de leurs machines à plaisir et, alors que, contre les excès des « gros rouleurs », on cherchera à défendre la société, c’est d’eux-mêmes qu’il faudra les protéger, quitte à procéder à ces manipulations rhétoriques qui leur enlèveront leur qualité pourtant incontestable d’adultes pour en faire une déclinaison particulière de la catégorie de l’enfance en danger.

généalogie d’un prohibitionniste

Alors que la référence aux berlines allemandes relève de la thématique propre à Claude Got, les quelques paragraphes consacrés à la motocyclette portent clairement la marque de Christian Gérondeau. Celle-ci est d’autant plus visible qu’il ne fait que reprendre ici des arguments, des références, et des justifications, apparus dès 1979 lorsqu’il écrivait La Mort Inutile. Le développement qu’il consacre dans son livre à la moto, plaidant pour une nouvelle classification qui distinguerait « les motos « moyennes » (jusqu’à 400 cm³ de cylindrée environ) » des « grosses motos » qui « nécessitent des aptitudes et un entraînement tout à fait spéciaux, en raison de leur puissance et de leur poids qui contribuent à la fréquence des accidents » puisque « la vitesse de 90 km/h peut être atteinte… en première. C’est dire que le respect des règlements en vigueur en matière de limitation de vitesse nécessite alors une force d’âme exceptionnelle, pour ne pas dire qu’il est impossible », prenant exemple sur le Japon où les fabricants ont accepté « de ne plus mettre en vente d’engins de plus de 750 cm³ de cylindrée » lesquels ne trouveraient d’ailleurs guère d’acheteurs puisque « des permis très approfondis ont été instaurés », de sorte que l’on « a compté en 1977 7 % de reçus parmi les candidats à la conduite de motos de 350 à 750 cm³ », tout en excluant l’adoption en France, « compte tenu du contexte qui est le nôtre » de « mesures radicales » (Gérondeau, La mort inutile, 1979, p. 127-131), se retrouvera intégralement, sous une forme à peine condensée et dans des termes à peine différents, dans le Livre Blanc élaboré dix ans plus tard. Pourtant, si l’analyse comme les recommandations sont identiques, le ton, entre le livre grand public, et le rapport rédigé dix ans plus tard, a bien changé. Dans un ouvrage qui entremêle sans cesse rationalisme technique et sentiments, Christian Gérondeau adopte à l’égard de cette même jeunesse une approche bien plus compréhensive, et paternaliste, reconnaissant que : « À chaque époque, certes, la jeunesse a choisi le risque, et il serait vain de vouloir le lui interdire » et limitant donc son objet à « ramener à des proportions moins dramatiques les dangers que présente l’usage de ces engins, de façon à concilier au mieux l’appétit de liberté dont est éprise la jeunesse et la sécurité dont elle a besoin ». (Gérondeau, La Mort inutile, 1979, p. 124). Aussi, le catalogue de solutions qu’il propose alors va-t-il bien au delà de celles qu’il reprendra dans le Livre Blanc, postulant que « C’est d’abord par l’amélioration de la formation de conducteurs qu’il est possible d’espérer une réduction des accidents », évoquant « Des mesures d’une toute autre nature, qui concernent l’amélioration de l’infrastructure routière (..) l’abandon du rainurage longitudinal des chaussées d’autoroutes (…) la modification de certaines glissières de sécurité, dont les supports sont très dangereux pour les motocyclistes tombés à terre, et (…) l’amélioration de l’adhérence des marquages du sol sur lequel dérapent trop souvent les motards », avant de se faire l’écho d’une « dernière mesure réclamée depuis longtemps par les associations de motards : il s’agit de l’ouverture de circuits spécialisés où il serait possible d’exploiter sans danger excessif les capacités des motos modernes », ce pourquoi « l’on ne peut que se réjouir de l’ouverture en 1979 à Tremblay-les-Gonesse du premier circuit véritablement conçu pour les motards en région parisienne » (Gérondeau, 1979, p. 132-133).

Si bref soit-il, ce catalogue présente un double intérêt. Il élargit d’abord sensiblement, et bien au delà de la faute volontaire du conducteur seule évoquée dans le Livre Blanc, les raisons de l’accidentalité des motocyclistes, et, en conséquence, propose des solutions positives, l’amélioration de la formation, l’adaptation de l’infrastructure routière aux particularités des motocycles, ou l’accès à une pratique sportive sans risques grâce à un circuit réservé aux motards. Mais ces propositions ne doivent rien à la fonction qui était alors celle de Christian Gérondeau, en tant que Délégué à la sécurité routière : il se contente en effet de reprendre à son compte les revendications les plus acceptables d’un mouvement motard tout juste né et en voie d’organisation, dont on a vu par ailleurs comment il trouvait alors des avocats jusque sur les bancs de l’Assemblée Nationale. Ainsi, la radicalisation de sa position, telle qu’elle apparaît dans le Livre Blanc, découle-t-elle peut-être, en partie, à la fois de la cristallisation d’un mouvement alors constitué de plusieurs groupes concurrents mais qui s’incarnera finalement dans la seule FFMC, organisation activiste et proche d’une gauche qui arrivera bientôt au pouvoir, et de son destin personnel une fois la nouvelle administration en place, puisqu’il perdra en 1982 au profit de Pierre Mayet son poste à la sécurité routière pour se retrouver en charge de la planification aux Charbonnages de France. Dans le contexte de l’époque, il semblerait bien hasardeux de voir là une promotion.

Quittant dès 1984 cette voie de garage pour retrouver des occupations plus conformes à son statut, d’abord vice-président des hôtels Méridien, puis président de la filiale tourisme de la Caisse des Dépôts et Consignations, Christian Gérondeau reviendra en 1991 au Ministère de l’Équipement. Entre temps, il aura présidé à Bruxelles un « Groupe d’experts à haut niveau sur la sécurité routière » et, à ce titre, remis un rapport reprenant, à un niveau désormais européen, la thématique du Livre Blanc. On y apprend ainsi, dans les deux courtes pages consacrées aux motocycles : « (qu’il) y a d’ailleurs lieu de constater à cet égard que le Japon, qui exerce un quasi monopole sur la production mondiale de motos, a pratiquement rendu impossible la vente sur son territoire des engins les plus puissants (plus de 750 cm³) et mis des conditions si draconiennes à l’obtention du permis de conduire des autres que le taux d’échec dépasse parfois 90 %. Il faut souligner que sur certaines motos, la vitesse de 90 km/h peut être atteinte en première, et que leur puissance, excédant largement celle de la plupart des automobiles, est telle qu’il est presque impossible de respecter avec elles les limitations de vitesse en vigueur. » (Rapport du groupe d’experts à haut niveau, p. 61). De La Mort inutile au Livre Blanc, du Livre Blanc au Rapport du groupe de travail, la rhétorique du prohibitionniste recycle des arguments, des références et des justifications identiques jusque dans la manière de les formuler. Et, parce qu’ils en disent long sur les représentations qu’un haut fonctionnaire peut entretenir sur une catégorie d’usagers dont il préfère tout ignorer, quand bien même il aurait comme fonction de veiller à leur sécurité, et parce qu’ils produisent des effets, ces arguments méritent d’être analysés en détail.

portrait du motard en surhomme

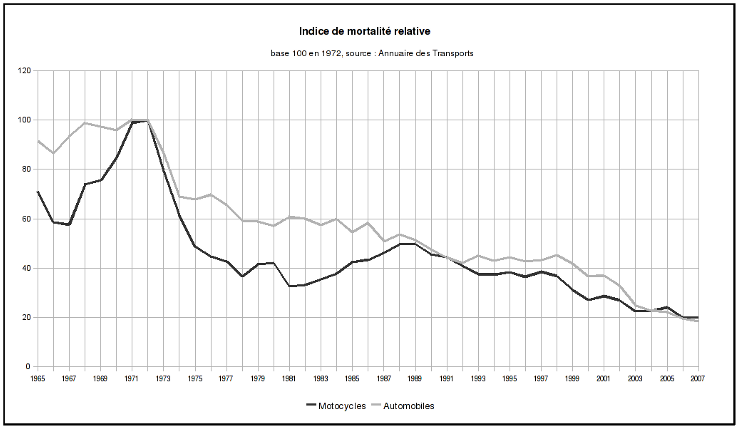

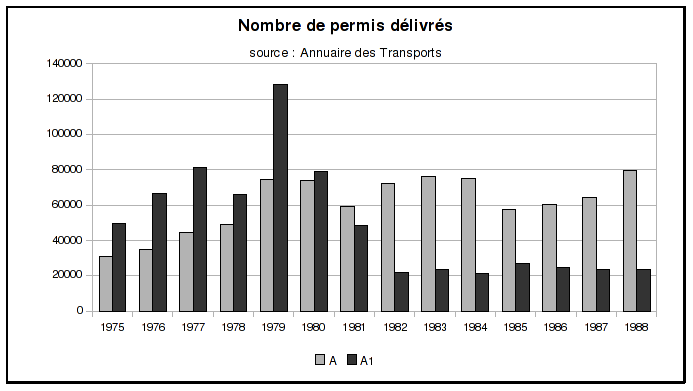

D’une manière assez habituelle, l’argumentaire de Christian Gérondeau s’appuie sur la lecture de données statistiques censées démontrer l’existence d’un problème particulier auquel la puissance publique tentera d’apporter une réponse. En l’espèce, dans le Livre Blanc, un ratio atteste de la dangerosité des motocyclettes de forte cylindrée : 4,84 tués « pour 1000 impliqués dans un accident », chiffre qui tombe à 2,1 pour les cyclomoteurs, et justifie donc d’imposer des restrictions visant les seuls motards. On imagine dès lors qu’un tel ratio, pour les autres catégories d’usagers et en particulier les automobilistes, ne pourra être que sensiblement inférieur ; or, il n’en est rien. Disponible en ligne sur le site de la Documentation Française depuis 2000, le bilan annuel de la sécurité routière donne bien, pour l’année 1999, un ratio de 2,26 tués pour cent, et non pas mille, victimes chez les cyclomotoristes, et de 4,5 tués chez les motocyclistes. Mais pour les automobilistes, ce chiffre monte à 5,05. Au fil du temps, ces données évoluent peu puisque, en 2007, les chiffres pour chaque catégorie étaient respectivement de 2,04, 4,45 et 5,05. L’argument, en somme, ne démontre rien d’autre que la volonté de son auteur de ne rendre publics que les chiffres qui viendront appuyer sa position. Et cette attention sélective fonctionne à l’identique ailleurs, en particulier avec cette présentation du pays modèle, le Japon, modèle d’autant plus utile que son éloignement géographique et culturel rend la contestation des arguments avancés bien plus délicate. Pourtant, même si les données restent peu détaillées, les statistiques de la JAMA montrent une croissance continue du parc des grosses cylindrées, ici définies comme supérieures à 250 cm³, et une baisse symétrique, à partir de 1990, du parc des cyclomoteurs, situation qui n’est pas sans rapport avec celle de la France. Par ailleurs, au Japon, la partition entre motocyclettes moyennes et grosses se retrouve à l’identique dans le monde de l’automobile, avec les voitures compactes d’une cylindrée inférieure à 600 cm³ réservées aux marché local, et n’a donc pas la vertu stigmatisante que lui prête Christian Gérondeau. Importé tel quel alors qu’il était Délégué à la sécurité routière, avec ses deux options, A2 pour les cylindrées moyennes, A3 pour les grosses, le permis moto japonais, réduit à une unique catégorie A en 1985 tout en conservant les lourdes épreuves du modèle d’origine, sera loin de donner les résultats attendus par son initiateur puisque, en dépit de sa complexité, et sans doute à cause de l’auto-sélection qu’il entraîne, il reste celui qui connaît le taux de réussite le plus élevé.

Mais l’appareil justificatif de l’ingénieur des Ponts déborde largement du cadre que sa profession maîtrise, celui des statistiques et de la réglementation, pour s’aventurer sur un terrain bien moins solide, celui d’une explication relevant d’une psychologie grossière et étroitement déterministe. Les quelques lignes qui justifient sa politique prohibitionniste ne montrent pas seulement à quel point il ignore tout de l’univers des motards : elle présentent, de façon bien plus globale, un habitus en action, celui d’un haut fonctionnaire et ingénieur des Ponts. Parce qu’il ne conçoit pas l’usage d’un véhicule en dehors d’une étroite rationalité utilitariste, il lui faut trouver un moyen de mettre en accord cette certitude avec une réalité qu’il ne peut nier, celle du développement continu de la pratique de la moto. L’utilitarisme peut expliquer pourquoi, faute de mieux, certaines catégories défavorisées emploient des deux-roues légers, au faible coût d’achat et d’entretien, aux performances limitées. Mais « les motocyclettes de grosse cylindrée, au contraire, peuvent atteindre des prix très élevés sans présenter une utilité sociale et économique véritable » : expliquer pourquoi, malgré tout, elles connaissent un succès commercial grandissant le contraint à s’aventurer sur le terrain d’une explication essentialiste et psychologisante. Puisque le seul argument rationnel qui justifie encore l’achat de ces « engins » tient à leurs performances sans équivalent, en vitesse comme en accélération, c’est donc qu’ils seront en permanence exploités au maximum de leurs possibilités. Alors leurs « pilotes », jeunes, donc inconscients, seront victimes de leur irrépressible propension au risque et, puisque bien peu d’entre eux possèdent « l’habileté », les « aptitudes et un entraînement tout à fait spéciaux », voire la « force d’âme exceptionnelle » sans laquelle, avec ces machines sur lesquelles « la vitesse de 90 km/h peut être atteinte… en première », « le respect des règlements en vigueur en matière de limitation de vitesse (…) est impossible », ils seront victimes de cette mortelle passion qui les dévore, et rejoindront inévitablement les statistiques d’accidents mortels. Cette démonstration particulièrement sommaire, on le voit, doit tout à une méconnaissance profonde des pratiques des motards, et à la position sociale de son auteur, laquelle lui permet à la fois de faire l’économie de cette connaissance préalable d’un univers étranger tout en élaborant une politique restrictive que quelques banalités de sens commun suffisent à justifier, et de tenter de l’imposer, effectivement, alors qu’il était Délégué à la sécurité routière, symboliquement, maintenant qu’il ne possède d’autre pouvoir que de préconisation. On est, cependant, pleinement en mesure de rassurer Christian Gérondeau : à moto, pour respecter les règlements, nul besoin d’être un surhomme : il suffit juste de vouloir le faire.

On retrouve là une forme rudimentaire de ce « bavardage bourgeois » caractéristique d’une « nouvelle idéologie de l’automobile » dont Luc Boltanski donnait quelques exemples en 1975 dans Les usages sociaux de l’automobile : concurrence pour l’espace et accidents : « S’accordant un individu générique, donc abstrait, dont les comportements sont le produit de la rencontre entre des propriétés ou des propensions anthropologiques et les caractéristiques de l’objet technique, elle imagine » écrit-il « des conducteurs uniformisés par l’usage d’un même instrument qui les dépouille de la plupart des attributs que leur confère l’appartenance à des groupes sociaux. (…) La naturalisation du conducteur automobile esclave de ses « pulsions » ou de ses « instincts » trouve une caution scientifique dans l’utilisation de la psychanalyse ou de l’éthologie qui, au moins en leur forme vulgaire, permettent d’évacuer les différences sociales et particulièrement les différences de classes au profit des différences purement psychologiques ou biologiques » (Boltanski, 1975, ARSS vol. 1 n°2 p.28). Si, quinze ans plus tard, le discours de sécurité routière n’a presque fait aucun progrès dans la prise en compte des distinctions sociales entre les conducteurs ni dans le rôle que ces distinctions jouent dans les accidents, la référence rapide aux « gros rouleurs » mentionnés plus haut constituant une rare exception, la banalisation d’une automobile désormais répandue dans toutes les classes sociales, et également répartie entre les sexes, aura du moins comme effet d’entraîner la disparition de ces discours pseudo-savants qui, postulant l’existence d’un homme-machine possédé par une voiture dont il deviendrait esclave et qui lui dicterait ses actes, ne peuvent résister à l’évidence chaque jour plus tangible qu’un tel homme n’existe pas. Alors, si Christian Gérondeau peut encore se permettre de reprendre à son compte ce type d’arguments, c’est parce que les motards sont suffisamment peu nombreux, suffisamment distincts des usagers majoritaires de la route, et suffisamment méconnus, pour à la fois constituer une population susceptible d’être ainsi cataloguée, et nécessiter une explication de cet ordre qui permet seule de comprendre leur comportement déviant, étant entendu qu’il a par avance récusé la conception qui verrait là des citoyens ordinaires exerçant librement, à l’intérieur du cadre réglementaire qui leur est imposé, leur choix du moyen de transport qui leur convient, puisque cette conception va à la fois ruiner sa théorie de l’irréductible altérité des motards, et invalider la justification de son interventionnisme.

Le Livre Blanc livre donc un programme d’action, avec un catalogue de mesures systématiquement résumées dans un encadré à la fin de chaque chapitre. En conclusion, il sera d’autant plus pertinent de s’intéresser au destin de ces préconisations que, en 2002, celles-ci ont fait l’objet d’un rapide et fort diplomatique état d’avancement ; entre le vieux serpent de mer de la création d’une police de la route, la mise en place d’un contrôle technique, non pas des véhicules, mais des aménagements routiers eux-mêmes, ou la fondation d’un centre d’études indépendant consacré à la sécurité routière, celui-ci doit pourtant bien constater que, pour l’essentiel, les mesures proposées par la Commission n’ont connu aucune application. Dès lors, le cadre d’analyse développé par Pierre Lascoumes, qui distingue trois échecs possibles des politiques publiques, l’inefficience – les mesures sont mises en œuvre, mais à un coût sans commune mesure avec leur utilité – l’inefficacité – les mesures sont appliquées mais leur effet est nul, ou dérisoire – et l’ineffectivité – les mesures ne sont même pas mises en œuvre – se révèle fort pertinent. Car, sauf exception, la question de l’efficience ne se pose pas, puisque, pour l’essentiel, le coût des préconisations est soit nul, dans le cas du renforcement de l’action pénale, soit faible, avec la réorganisation d’un certain nombre de services administratifs, soit supporté par d’autres, les usagers ou les constructeurs de véhicules, lorsque l’on aborde la généralisation des dispositifs de retenue pour les passagers ou la limitation de vitesse par construction. L’efficacité des mesures appliquées reste, comme toujours, à démontrer. Quant à leur effectivité, elle varie en proportion inverse des difficultés de mise en œuvre, et des résistances qu’elles pourraient susciter. Ainsi, malgré l’opposition des auto-écoles, l’apprentissage anticipé de la conduite se généralisera ; sans même qu’une forte mobilisation des constructeurs soit nécessaire, et largement à cause de son évidente inutilité, la limitation par construction de la vitesse des automobiles appartient, sans doute encore pour longtemps, au catalogue des mesures systématiquement évoquées et jamais appliquées.

Ainsi en est-il des deux seules mesures que la Commission préconise pour la moto. Avec la très ferme opposition qu’il rencontrerait, et a rencontré en Suisse, de la part des mouvement motards, le bridage des performances des motocyclettes n’a aucune chance d’aboutir. A l’inverse, l’instauration d’une période d’apprentissage de deux ans après l’obtention du permis de conduire, durant laquelle le jeune motard n’aura accès qu’à des motocyclettes de faible puissance, sera bien intégré à la nouvelle formule du permis moto français, entrée en vigueur le 1er juillet 1996. Prévue pour s’appliquer à l’identique aux jeunes automobilistes, cette proposition restera lettre morte : le Livre Blanc, pour une bonne part, aura bel et bien fini oublié sur une étagère.