Comment faire pour construire une mesure statistiquement valide de la vitesse des véhicules sur les routes ? Tenons pour acquis le fait de disposer de cinémomètres fiables affectés à cette tâche ; quelle méthodologie mettre en oeuvre pour leur permettre de fournir une image statistique raisonnablement correcte des vitesses réellement pratiquées ? Une telle question n’a rien de trivial, puisque la première propriété de ce paramètre, la vitesse des véhicules, est de ne jamais être constant : à tel endroit, sur telle route, dans telles conditions de circulation, tel véhicule aux mains de tel conducteur produira une certaine valeur. Cent mètres plus loin, et juste un coup de frein plus tard, celle-ci sera entièrement différente : le radar aurait-il été placé à cet endroit, c’est cette vitesse-là qu’il aurait enregistré. A chaque instant, sur le territoire national, une quantité presque innombrable d’événements de cette nature, presque tous statistiquement indépendants les uns des autres, se produisent. Ces événements ne dépendent pas de la seule volonté du conducteur, ni des performances de sa machine, mais obéissent par ailleurs à des contraintes externes variées dont les plus importantes, en plus de la réglementation, sont la situation du trafic, l’état de la route, et les conditions météorologiques.

Fournir une statistique fiable des vitesses pratiquées implique de réaliser un sondage représentatif de l’ensemble de ces événements. Pour que celui-ci soit physiquement possible et statistiquement valide, il faut d’abord choisir avec soin l’emplacement des cinémomètres, et c’est loin d’être simple. On doit en effet à la fois couvrir le territoire dans sa diversité, centre ville, agglomération, campagne, le réseau routier dans son ensemble, autoroutes, routes, rues, avec pour chaque cas une limitation de vitesse spécifique qui devrait, normalement, se révéler assez proche des vitesses moyennes pratiquées, tout en éliminant dans la mesure du possible les situations où cette vitesse de dépend pas du choix des conducteurs, mais est contrainte par la densité de la circulation. Si, par exemple, l’on considère comme pertinent de mesurer le comportement des habitants du Val d’Oise se rendant à leur travail dans la capitale, il vaudra mieux éviter de s’installer sur le pont de Gennevilliers, où l’embouteillage est à peu près permanent, en particulier aux heures de pointe : mais on retrouvera ces mêmes conducteurs quelques kilomètres plus haut, sur l’autoroute, au sud de Pontoise. Et l’on posera comme hypothèse que leur comportement n’y sera guère différent, et qu’il rouleront bien là à la vitesse qu’ils ont choisi.

Théorie

Construire cette mesure de manière statistiquement valide implique donc de placer, en des lieux soigneusement déterminés, une quantité suffisante de cinémomètres qui fonctionneront en permanence, tous les jours et toutes les nuits, et produiront une quantité suffisamment importante de mesures pour que l’échantillon ainsi obtenu soit représentatif. C’est ainsi que les choses se passent en Grande-Bretagne. Un réseau comportant près de deux cent appareils de mesure automatiques y a été installé, sur des routes droites, à l’écart des radars du système de verbalisation automatique, dans des zones où les embouteillages sont rares, dans le seul but de recueillir les données les plus fiables possible. Ce système fonctionne toute l’année, jour et nuit, et a, en 2005, pour toutes les catégories de véhicules, produit environ 860 millions de mesures. En 2005, les seuls motocycles ont généré 2 536 000 mesures sur les autoroutes, 514 000 sur le réseau secondaire, et plus d’un million et demi dans les zones urbanisées. On peut considérer, compte tenu de la quantité de données obtenues comme de la méthode employée, qu’il y a là de quoi établir des analyses valides. Mais en France, les choses ne fonctionnent pas du tout ainsi.

En France, la méthodologie utilisée est présentée dans l’un de ces nombreux fichiers à la désignation cryptique grâce auxquels l’Observatoire National Interministériel de la Sécurité Routière publie son bilan annuel de l’accidentalité : en l’occurrence, il s’agit pour 2006 de CT_VIT1.pdf. Et, on s’en rend compte, c’est vraiment particulier, et un peu difficile à comprendre. On retrouve, comme en Grande-Bretagne, le souci de mesurer une vitesse que l’on qualifie ici de « libre », indépendante donc de contraintes externes. Les points de mesure sont donc là aussi situés sur des portions de routes droites, planes, éloignées des intersections ; mais là où la Grande-Bretagne a choisi d’investir dans un appareillage fixe, l’ONISR a préféré confier ce travail aux employés d’un institut de sondage, l’ISL. On passera sur les petits soucis de formation du personnel et de calibration de ses instruments qui peuvent alors apparaître, pour s’intéresser à la méthode elle-même. 362 points, soit 285 pour le jour et 77 pour la nuit, sans que l’on puisse vraiment comprendre s’ils sont physiquement distincts, ou s’il s’agit en partie des mêmes mais à une heure différente, sont utilisés pour effectuer les mesures. Celles-ci sont prises, en un même point, tous les quatre mois, donc trois fois par an, et suivant deux tranches horaires : de jour, entre 9h30 et 16h30, de nuit, entre 22h00 et 2h00. On comprend que ce souci d’éviter les heures de pointe vise à combattre le biais que produirait une vitesse ralentie par un trafic trop dense ; on peut aussi supposer que cette durée de six heures, de jour, ou quatre heures, de nuit, correspond à une vacation pour le personnel employé. Mais un tel procédé génère fatalement un autre biais, suffisamment grave pour invalider totalement les mesures relevées, et suffisamment caractéristique pour dévoiler les prénotions qui, inconsciemment, animent ces accidentologues d’État, et expliquent pourquoi leur discipline ne peut revendiquer de caractère scientifique.

Pratique

Car aux heures où les agents de l’ONISR observent, les individus ordinaires, eux aussi, travaillent ; et le plus souvent, puisque leur journée à eux dure presque huit heures, et pas six, ils arrivent avant le début des mesures, et repartent après. Les conducteurs qui défilent alors devant les radars appartiennent par conséquent à des catégories spécifiques de la population, soit parce qu’ils sont inactifs – jeunes étudiants ou vieux retraités – soit parce que la route représente une partie – pour, par exemple, les représentants ou les médecins de campagne – ou la totalité – pour les chauffeurs routiers, seule catégorie pour laquelle ce biais ne joue pas – de leur métier. En ne retenant, contrairement au système britannique, du seul fait de sa méthodologie, qu’une portion socialement déterminée des usagers de la route, l’ONISR se livre à un sondage qui, lui, introduit un biais de représentativité. Il il lui faut donc fournir impérativement les preuves de celle-ci, faute de quoi le sondage ne peut pas être considéré comme valide. Et ces preuves, on ne les aura jamais, puisque, fatalement, le sondeur ignore tout des caractéristiques sociales des sondés, et que les sondés ne savent même pas qu’ils servent à établir des mesures.

SI l’ONISR se permet d’ignorer cette composante sociale de l’usage de la route dont on a déjà parlé, si les seules variables sociométriques, à cause de leur prégnence, qui s’imposent à lui sont le sexe et l’âge, s’il ne tient pas compte des autres, sans doute aussi importantes mais bien plus difficiles à intégrer puisqu’elles ne figurent pas sur le permis de conduire, c’est parce que sa fonction est normative, et répressive : de même qu’il ne s’intéresse pas tant aux vitesses moyennes qu’au respect moyen des limitations, il ne voit dans l’usager de la route que l’individu indifférencié soumis à une réglementation uniforme. Sa nature normative lui permet de faire l’économie d’une analyse sociologique de la réalité sociale de la route mais, en se comportant ainsi, il introduit le biais que l’on a soulevé plus haut, et qui rend ses mesures, à l’exception de celles qui concernent les routiers, scientifiquement invalides.

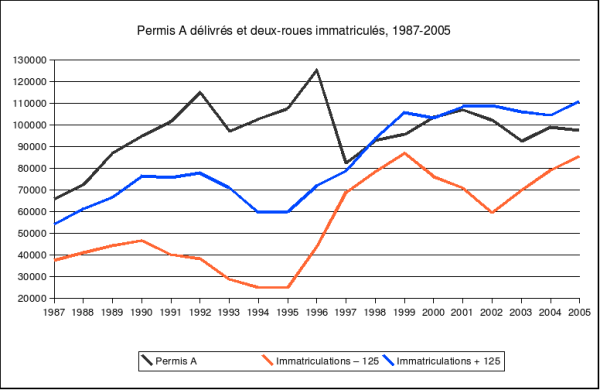

Encore n’a-t-on évoqué jusqu’à présent que les usagers de la route en général ; or, l’ONISR distingue les catégories de véhicules, automobiles, poids-lourds, et motocycles. Et si les 220 813 observations réalisées en 2006, certes fort loin des 860 millions qui ont permis d’établir les statistiques britanniques, suffisent a priori à établir des échantillons assez vastes pour, indépendamment du point soulevé plus haut, être valides, la situation se révèle bien différente si on l’analyse d’un peu plus près. Il faut pour cela aller chercher d’autres documents, les bilans publiés tous les quatre mois par l’Observatoire des vitesses ; le dernier en date, celui du mois d’octobre 2007, est disponible sur le site de l’ONISR. Lors de cette campagne d’été, ses agents ont relevé les vitesses de 68 102 véhicules légers et 3 624 poids-lourds. Pour les motos, la situation est un petit peu plus complexe, puisque l’Observatoire a cumulé douze mois d’observations, et employé pour son bilan un total 1 300 mesures. Encore celles-ci concernent-elles l’ensemble du réseau routier : dans les faits, il faut, pour apprécier leur validité, détailler la manière dont elles sont prises pour chaque type de réseau. Cette distinction ne se trouve que dans une vieille connaissance, la brochure que l’ONSIR publie tous les deux ans, Les motocyclettes et la sécurité routière. Puisque la dernière édition n’est pas disponible en ligne, et comme il n’est pas question de payer pour obtenir un document financé par ses impôts, on se contentera de l’édition précédente, avec les chiffres de 2003, édition que l’on trouve dans la caverne d’Ali-Baba de la banque de données Temis du Ministère des Transports. En 2003, donc, 1 434 mesures ont été effectuées, 351 en ville et 1 083 en dehors des agglomérations. Seules à être intégralement détaillées, les 1 083 observations en rase-campagne se répartissent entre 171 mesures pour les autoroutes de liaison, celles où la vitesse est limitée à 130 km/h, 432 sur les autoroutes de dégagement et 241 sur les nationales à quatre voies limitées à 110 km/h, 179 sur les nationales ordinaires et, pour finir, sur ces départementales qui tournent, les préférées des motards, pour l’ensemble du territoire et sur une année entière, 60 observations.

Comme on l’a écrit plus haut, la vitesse d’un véhicule, cet événement que l’on mesure, est, d’un point de vue statistique, en première analyse, un événement indépendant. En restant dans un domaine purement théorique, en faisant donc abstraction de cette foule de biais dont on a évoqué quelques-uns, en supposant que chaque type de réseau routier, avec sa vitesse limite, forme une base de sondage pertinente, encore faut-il que celui-ci comporte une quantité suffisante de mesures pour être considéré comme significatif : en général, le minimum admis pour obtenir des résultats un petit peu fiables est de l’ordre de 1 200 valeurs. Ainsi donc, l’ONISR a, parfois, enregistré jusqu’à vingt fois moins que le minimum obligatoire pour que ses mesures, du seul point de vue de la théorie statistique, puissent prétendre à une quelconque pertinence. Aussi, la taille de ses échantillons, qui oscille entre le bien trop petit et le franchement grotesque, suffit à elle seule à invalider en totalité et sans avoir besoin d’aucun autre argument toutes les mesures qu’il effectue sur des motocycles.

Mais de cela, il n’a cure : il publie donc tous les quatre mois cette note de synthèse, décrivant par courbes et tableaux l’évolution sur plusieurs années des vitesses mesurées. La première de ces courbes relève, pour trois catégories de véhicules, poids-lourds, véhicules légers, et motos, les dépassements de plus de 10 km/h des vitesses autorisées. A côté de la courbe relative aux motocycles, et d’elle seule, un mot, discret, entre parenthèses, figure : lissé. Sous ce terme, il faut comprendre que, dans les publications de l’Observatoire des vitesses, les motos font l’objet d’un traitement statistique particulier. Pour les poids-lourds, pour les automobiles, les données correspondent à l’une de ces campagnes de mesures réalisées tous les quatre mois, et que l’on a présentées plus haut. Pour les motos, l’ONISR procède différemment : il cumule trois séries de mesures distinctes, une année entière donc, mesures qui sont ensuite lissées, vraisemblablement à l’aide de moyennes mobiles. Car, inévitablement, la très petite taille des échantillons recueillis sur les motos va produire, d’une campagne à l’autre, une dispersion des valeurs bien plus grande que pour les autres catégories de véhicules : la courbe ainsi générée sera nettement plus accidentée que celle des poids-lourds, et plus encore que celle des automobiles. Un esprit exercé pourrait alors s’étonner de cette disparité visuelle, et repérer ce que l’ONISR cache grâce à sa manipulation cosmétique, le très faible nombre de mesures effectuées sur les motos. Mais alors, pourquoi préciser, malgré tout, que cette courbe est lissée ; pourquoi avouer ? Peut-être que, faute de mentionner cette petite opération esthétique, le document serait sciemment mensonger, et sa publication pénalement répréhensible. Peut-être qu’ainsi, il restera possible d’arguer que la manipulation se justifie par un impératif de lisibilité. Et peut-être aussi que l’honneur professionnel du statisticien mis à contribution a joué, et qu’il a refusé de laisser publier un document sans qu’y soit précisé ce retraitement très particulier de l’information statistique.

Il existe de multiples manières de biaiser les statistiques. Pénombre s’est fait une spécialité de les débusquer, en dressant un catalogue des façons d’exploiter l’analphabétisme des journalistes ordinaires en la matière : catégories arbitraires ou mal définies, recherche du spectaculaire, pourcentages trompeurs et mal interprétés, questions tendancieuses, bases de sondages incohérentes, voire parfois, aussi, échantillon d’une taille infime que l’on ne se gêne pas de donner comme représentatif. Encore s’agit-il souvent de sondages privés, dont l’initiative revient généralement à la presse elle-même, d’études montées spécialement à son intention, ou de chiffres instrumentalisés par tel ou tel groupe, et dans un but étroitement politique.

Ici, il en va tout autrement, même si l’objectif est comparable, puisqu’il s’agit de fournir à la presse des données justifiant la politique que l’État mène dans le domaine de la sécurité routière. Puisqu’il a décidé de faire de la vitesse la principale cause des accidents, il va mesurer celle-ci, et le faire de manière normative. Comme, d’une part, il dispose d’une puissance d’imposition incomparable, en particulier dans ce secteur où son action est considérée comme légitime, et que, de l’autre, il sait pouvoir compter sur la presse pour ne pas contester la validité des données qu’il diffuse, il peut parfaitement se contenter d’employer une méthodologie dont il ne s’inquiète nullement qu’elle soit invalide. Et lorsque la manipulation risque de paraître flagrante, un petit redressage discret lui permet de rendre à ses chiffres une cohérence qu’ils n’ont pas. Qui va se soucier d’aller pêcher, dans le fatras de ses publications, une note méthodologique que personne ne lit ? Qui va s’inquiéter de la présence d’un terme qui n’a de sens que pour ceux qui possèdent un minimum de bagage statistique, à côté d’une courbe qui parle d’elle-même ? Alors, dans une telle situation, avec le pouvoir dont l’État dispose pour imposer sa vérité, cette opération de camouflage, on peut difficilement la qualifier autrement que d’abus de confiance.