Les distinctions entre sociologie, ethnologie et anthropologie, trois disciplines enseignées sous la même bannière des sciences sociales, souvent dans les mêmes départements universitaires, rarement par les mêmes enseignants, paraîtront d’autant plus opaques aux profanes qu’elles restent floues pour bien des étudiants. Dans l’univers des sciences sociales, les frontières sont en effet d’autant plus difficiles à appréhender que, produites notamment par leur histoire, laquelle diffère de plus d’un pays à l’autre, elles ne sont jamais figées. Pourtant, les trois matières concernées disposent de leurs territoires respectifs, ne comporterait-il que des salles de classes et des budgets de recherche, et doivent donc justifier de leurs spécificités ; on peut tenter de les esquisser, dans une démarche sûrement contestable, et qui risque de n’avoir qu’un lointain rapport avec les définitions scolaires et policées de Wikipedia.

La sociologie, une discipline souvent confondue avec la sociométrie, la mesure des caractères d’une population dont les plus communs sont le sexe, l’âge, le niveau d’études et la catégorie sociale, un terme abusivement utilisé pour désigner les caractéristiques sociales d’un groupe particulier, s’est progressivement dégagée, à la fin du XIXème siècle, grâce au travail, et au volontarisme, des grands anciens, Max Weber, Emile Durkheim, Vilfredo Pareto, de ses origines économiques et philosophiques pour constituer un domaine autonome. Elle vise, au delà des disparités culturelles, géographiques et historiques, à comprendre, contre l’explication du sens commun, les règles qui organisent le fonctionnement social, règles qui se situent bien en deçà et bien au delà du corpus réglementaire censé réguler ces mêmes sociétés, et les invariants en fonction desquels se produisent et se reproduisent les faits sociaux.

Dans le domaine bien plus vaste de l’anthropologie, qui se fixe comme objet d’étude l’homme en général, le versant sciences humaines connaît aussi ses pères et mères fondateurs, Bronislaw Malinovski, Margaret Mead, qui mèneront des études ethnographiques en s’installant au milieu de sociétés traditionnelles, les îles Salomon pour le premier, la Nouvelle Guinée, un peu plus à l’ouest, pour la seconde, dans le but de décrire avec la plus grande minutie la culture, les croyances, les structures familiales.

A l’origine, sociologie et anthropologie se distinguaient nettement, à la fois par leurs territoires – sociétés contemporaines, donc complexes, pour la première, sociétés traditionnelles pour la seconde, lesquelles sociétés, par définition, cohabitaient au même moment dans des espaces physiques disjoints – et par leur méthodes – enquêtes à la fois quantitatives et qualitatives de grande ampleur pour la sociologie, approche ethnographique par une immersion de longue durée au sein des populations observées pour l’anthropologie. Ensuite, tout s’est compliqué. D’une part, avec le développement aux Etats-Unis d’une sociologie interractionniste qui s’opposait au paradigme fonctionnaliste en s’intéressant aux relations crées par les acteurs, et plus seulement aux institutions existant en dehors d’eux, des méthodes ethnographiques, l’observation participante notamment, feront leur apparition dans la sociologie. Ainsi, ce qui est moins ethnologie qu’ethnographie – l’étude, par observation et entretiens, d’un groupe de taille réduite, un clan familial pour l’ethnologue, une maison de retraite, une association de quartier, un moto-club pour le sociologue – devient un élément de la démarche sociologique. De l’autre l’anthropologie, voyant son domaine exclusif, les sociétés traditionnelles, réduit à mesure que celles-ci sortaient de leur isolement, un processus auquel les anthropologues n’étaient pas étrangers, souffrait du syndrome de la NASA : perdant sa raison d’être, il lui a fallu à la fois lutter pour sa survie et contre les restrictions budgétaires, et trouver de nouveaux objets d’études pour justifier celle-ci. Ainsi s’est développée une anthropologie du monde contemporain, greffant sur le territoire des sociologues une sorte d’explication du monde social par le symbole et la croyance qui, si elle se montre pertinente avec un objet d’études approprié, ressemble trop souvent aux divagations d’un Diafoirius et provoque, entre presque collègues, eux qui sont du métier, eux à qui on ne la fait pas, escarmouches, et choc frontaux.

Les beaux parleurs

Tout cela ne serait pas trop grave si le profane ne s’y laissait prendre. En recensant les différents travaux anthropologiques, ethnologiques et sociologiques relatifs aux motards qu’il a pu trouver en ligne, et qui, Google Scholar oblige, constituent en effet l’ensemble des maigres ressources accessibles sur la question, Fabien, faute d’être en mesure de déchiffrer l’étiquette de la provenance, se trompe fondamentalement sur la qualité de la marchandise.

Doctorant en ethnologie à l’université de Metz, François Oudin recherche dans le monde motard, depuis son DEA, un succédané à la tribu disparue, un objet suffisamment rare, exotique, spécifique, fermé, et passif, pour être en mesure d’y projeter sans trop de peine, et sans trop de travail de terrain puisque l’on croit comprendre, sous le masque d’un discours abscons qui n’impressionnera que le Bourgeois Gentilhomme, qu’il se limite à l’obtention du permis A, ses prénotions pédantes et moralisatrices. Encore prouve-t-il, dans le contre-sens par lequel il semble voir dans le fait que l’épreuve du plateau dite « maniabilité rapide » soit chronométrée une incitation à la vitesse, croyant sans doute que l’on y obtiendra d’autant plus de succès que, comme sur un circuit, on ira plus vite, alors qu’il s’agit d’une épreuve en temps limité où le candidat échoue s’il roule trop lentement, mais aussi s’il roule trop vite, que, même là, il n’a pas vu grand’chose, et que ses préjugés l’emportent sur ses capacités d’observation.

Le mémoire de maîtrise de Frédéric Völker, autre travail cité par Fabien, bien que relevant, lui, dans son approche comme dans ses références, de la sociologie, fonctionne de la même manière : il s’agit, sur un substrat un peu plus consistant puisque, en plus de passer le permis, Frédéric Völker a assisté au 24 Heures du Mans, de plaquer une interprétation trouvée dans les livres, chez Pierre Bourdieu, forcément, mais aussi Thorstein Veblen, sociologue américain de la fin du XIX ème siècle dont la Théorie de la classe de loisir s’intéressait à cette mince catégorie de très riches oisifs qui devaient êtres ruinés par la crise des années 30, au moyen d’un discours accumulant les clichés. Oudin et Völker partagent une même position, la supériorité intellectuelle de l’homme blanc faisant aux indigènes l’honneur de leur accorder une parcelle de son attention, un même postulat, selon lequel l’obscurité d’un discours suffit à faire oublier sa vacuité, et un même mépris pour leur objet, témoin muet de leurs vaticinations. Clairement, chez l’un comme chez l’autre, l’obscur travail du terrain insulte leur dignité de chercheurs.

Les besogneux

Le test de scientificité d’une discipline se trouve dans sa méthodologie. On s’en voudrait de rappeler une telle évidence si, dans le domaine des sciences humaines, la méthodologie n’était totalement ignorée du grand public tout en représentant un moyen efficace et économique de faire le tri. Les rares travaux relatifs aux motards français utilisent des méthodes ethnographiques, étudiant des groupes de taille restreinte par observation participante et entretiens : la nature du terrain, la durée de l’implication du chercheur, le nombre d’entretiens réalisés constituent autant d’éléments facilement mesurables qui, s’ils ne garantissent pas la qualité du résultat final, permettent au moins d’éviter de perdre son temps en stériles lectures.

Si l’on excepte La machine et la chute. Les mutations de l’imaginaire motard, très court texte, moins de trois pages, publié par Pascal Duret et Georges Vigarello, son directeur de recherche, dans un numéro d’Ethonologie française dont le thème, Violence, brutalité, barbarie, en dit long, article qui décrit de façon assez peu convaincante la manière dont, à la fin des années 70, la sécurité des pilotes a enfin été prise en compte dans les Grand Prix moto, a priori les deux seuls travaux français publiés sur la question sont le fruit du travail de François Portet, ethnologue à la DRAC de la région Rhône-Alpes. Au moment de réaliser sa thèse sur l’habitat rural, au tout début des années 80, celui-ci a appartenu durant trois ans à un moto-club du Creusot, participant aux réunions, aux sorties et aux concentres, en l’occurrence les Edelweiss à Aix-les-Bains, et réalisant une vingtaine d’entretiens. On ne peut que regretter qu’un matériau aussi riche n’ait été, quinze ans plus tard, employé que dans deux articles.

Le premier, que cite Fabien, est paru dans Terrain, la grande revue d’ethnologie française, en 1994 ; si le texte est disponible en ligne, la série de photos que, en bon ethnographe, François Portet a réalisées à l’époque, se trouve seulement dans l’édition papier. Le second, Moto et motocyclisme : l’amour de l’objet et le goût du risque, fait partie d’un gros recueil d’articles publié en 1998 sous la direction de Christian Bromberger dont le titre, Passions ordinaires, colle idéalement à la moto. Ces deux textes au contenu assez différent, le premier traitant spécifiquement des questions d’argent à la fois pour les membres du club, quasi-exclusivement de jeunes ouvriers et employés aux revenus modestes, et entre eux, le second décrivant de manière plus globale, et plus ethnologique, la passion de la moto, la vie au sein du club, le rituel des affrontements lors de la concentration, fournissent un excellent exemple d’un vrai travail de terrain, où l’on ne traite pas ses objets d’étude comme des choses. Témoin unique d’une époque révolue, François Portet décrit une situation sociale sans doute caractéristique de ce début des années 80, et fournit un point de référence qui permet de mesurer à la fois combien, aujourd’hui, les choses ont changé, et comment la pratique de la grosse arsouille se perpétue malgré tout, sous des modalités sans doute un peu plus policées.

Le territoire plus impénétrable des travaux de diplômes, mémoires de maîtrise et de DEA, thèses, à l’exception de celui que Frédéric Völker a mis en ligne, ne sera guère accessible qu’aux étudiants, et encore. Si le fichier central des thèses recense l’ensemble des travaux en cours, il ne fournit d’autre information que le nom de l’auteur, celui du directeur de recherche et le titre du mémoire. Pour avoir accès aux contenus, point de salut en dehors du SUDOC, le système de prêt entre bibliothèques universitaires, grâce auquel l’on pourra consulter le travail de maîtrise de Carole Soriano. Etudiante en maîtrise de sociologie à Perpignan, en mal, comment souvent, de sujet, elle prendra contact avec le milieu motard local, la FFMC 66 en l’occurrence, à la demande de son directeur de recherche. Accueillie à bras ouverts, rapidement enrôlée au bureau de l’association, elle entretiendra des relations privilégiées avec une informatrice motarde, participera en passagère aux activités du groupe, les manifestations en particulier, et réalisera une vingtaine d’entretiens. En somme, un travail de terrain de tout à fait bonne qualité, compte tenu de l’envergure limitée d’un diplôme de maîtrise, et qui montre que, en abordant sans préjugés un milieu inconnu, soit le contrat minimum que l’on peut exiger d’un sociologue, en respectant son sujet d’étude, ce qui reste le meilleur moyen d’obtenir sa collaboration, on peut tout à fait saisir les enjeux d’un univers social auquel on était à l’origine parfaitement étranger.

En passant les frontières, on s’apercevra au demeurant assez vite que la question ne passionne pas plus les chercheurs ; à une exception près, tout ce que l’on trouve concerne la sociologie de la délinquance, et ne s’intéresse à la moto que sous l’angle des seuls bikers, en cherchant à tout prix à revêtir ceux-ci du costume des Hell’s Angels, Bandidos et autres Outlaws américains lequel, en Europe, est le plus souvent bien trop large pour eux. L’exception se trouve à l’université de Northampton, avec Suzanne McDonald Walker, dont la spécialisation relève plutôt des sciences politiques, spécialisation qui la conduit donc, en lieu et place de ce folklore des hors-la-loi qui exerce un attrait irrésistible sur les ethnologues comme sur les sociologues, à s’intéresser aux mouvements motards, répandus partout en Europe et particulièrement actifs en France avec la FFMC. Suzanne McDonald Walker a publié un livre, Bikers, Culture, Politics and Power, et deux articles dans des revues de premier plan, Sociology et The Sociological Review. Fighting the Legacy, paru en 1998 dans Sociology, analyse un conflit entre des motards, qui se réunissent parfois en grand nombre dans un pub de campagne, et la police locale qui tenta un moment de les en empêcher. La réaction devant cette atteinte aux libertés publiques, excuses policières, projet de poursuites judiciaires lancé par un grand magazine moto, confirme si besoin était à quel point on change de planète en traversant la Manche.

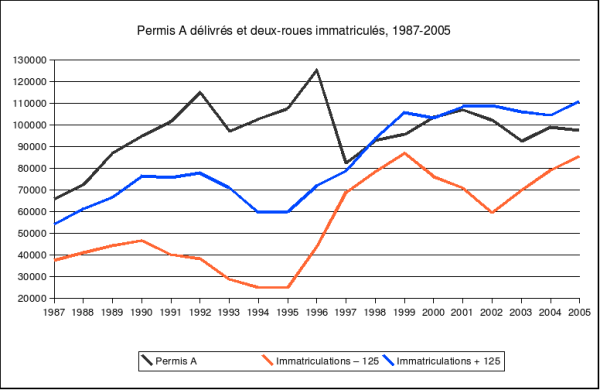

Alors qu’ils se prêtent aussi bien à des analyses ethnographiques, en tant que représentants d’une sous-culture déviante dans la lignée de la sociologie interactionniste d’Howard Becker, que sociologiques, avec ce mouvement social qu’ils ont créé dans bien des pays d’Europe, revendiquant pour la moto une place dans un espace public perdue depuis sa quasi-disparition dans les années soixante, et toujours pas retrouvée aujourd’hui bien que, en France par exemple, le nombre de motos au sens strict, de plus de 125 cc de cylindrée, immatriculées chaque année soit passé de 1169 en 1965 à 110 961 exactement quarante ans plus tard, les motards restent donc un objet négligé de la science sociale. Alors, plutôt que de citer des dissertations pédantes, il vaut mieux prendre acte de cet état de lieux presque déserts, et s’attacher, méthodiquement, méthodologiquement, à boucher les vides.